“तथ्य खत्म नहीं होते, सिर्फ इसलिए कि उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाए।” – एल्डस हक्सले

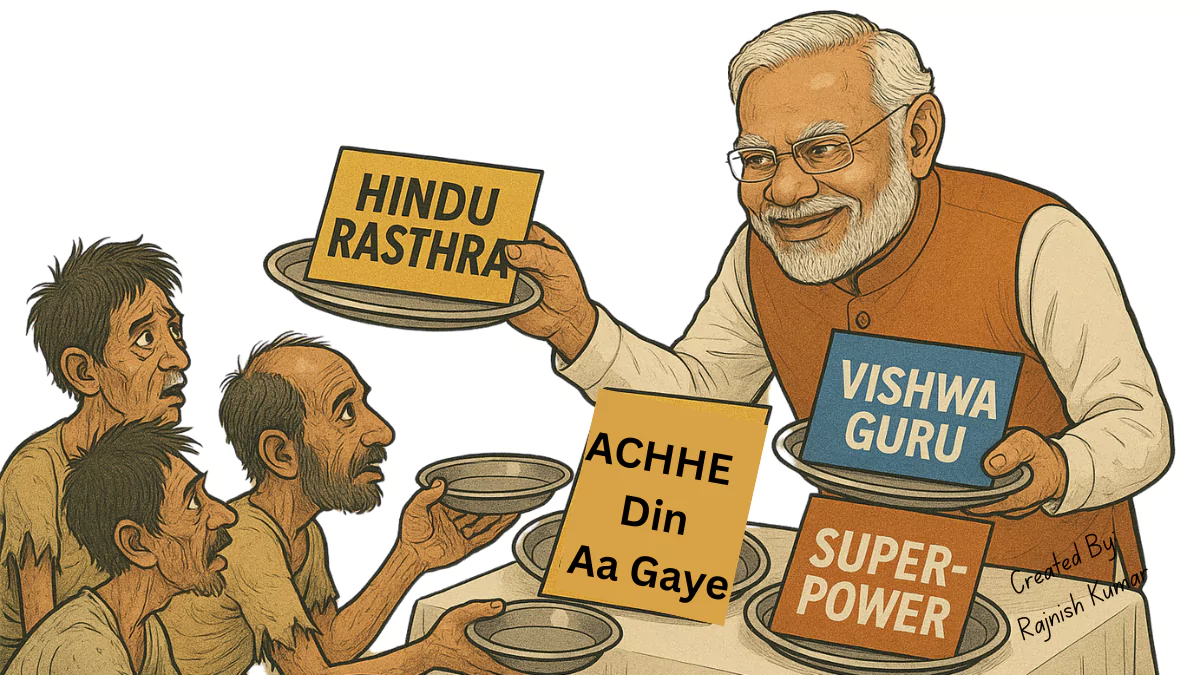

भारत आज अपने लोकतांत्रिक सफर के एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां वास्तविकता को भावना, तर्क को भाषण, और विज्ञान को पौराणिकता से बदल दिया गया है। यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि एक संगठित रणनीति है — और इस परिवर्तन के केंद्र में हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो जनता की भावनाओं को अपने पक्ष में करने में माहिर हैं, भले ही उसके लिए सच्चाई की बलि देनी पड़े।

यह लेख किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, यह उस राजनीतिक संस्कृति के खिलाफ चेतावनी है जो आज भारत में पनप रही है — जिसमें झूठ को गढ़ा जाता है, विज्ञान को झुकाया जाता है, और राष्ट्रवाद को डर का पर्याय बना दिया गया है।

प्रचार (Propaganda)

मोदी सरकार की सबसे बड़ी ताक़त उसका सुनियोजित और आक्रामक प्रचार तंत्र रहा है। सरकार ने सोशल मीडिया, टेलीविज़न, रेडियो और यहां तक कि सिनेमा के माध्यम से एक ऐसी छवि गढ़ी है जिसमें नेता “देशभक्त”, “विकास पुरुष” और “जननायक” के रूप में प्रस्तुत होता है। सरकारी योजनाओं को ब्रांड की तरह बेचा गया है, चाहे वह “स्वच्छ भारत अभियान” हो या “उज्ज्वला योजना”। प्रचार इतना सशक्त है कि कई बार ज़मीनी सच्चाई इससे छिप जाती है।

राष्ट्र कथा (National Narrative) पर सरकार का एकाधिकार

मोदी सरकार के शासन में भारत में संचार का अत्यधिक केंद्रीकरण हुआ है। मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक, एक ही कथा को बार-बार दोहराया जा रहा है — “सब कुछ ठीक है”।

- तथ्यों की जगह दृश्य प्रभाव और कैमरा एंगल (Visual Effects and Camera Angles) ले चुके हैं।

- टीवी चैनल सरकार के प्रचारक बन गए हैं, सवाल पूछने वाले पत्रकार ‘देशद्रोही’ करार दिए जाते हैं।

- असहमत आवाजों पर ईडी और आईटी के छापे, या ट्रोल आर्मी का हमला शुरू हो जाता है।

यह पारदर्शिता से नहीं, दृश्य तमाशे से चलने वाला शासन बन गया है।

प्रोपेगेंडा का अर्थ केवल झूठ फैलाना नहीं होता — यह जनता के सोचने-समझने की शक्ति को नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। मोदी युग में, यह प्रचार की पराकाष्ठा तक पहुँच चुका है।

प्रोपेगेंडा की रणनीतियाँ और उदाहरण

- हर सरकारी उपलब्धि को ‘देश की महानता’ से जोड़ देना।

- सरकारी योजनाओं जैसे ‘उज्ज्वला योजना’ और ‘आवास योजना’ के प्रचार में करोड़ों रुपये खर्च किए गए, परन्तु योजना के ज़मीनी प्रभाव की आलोचना को नज़रअंदाज़ किया गया।

- सरकारी योजनाएं भले ही आंशिक रूप से सफल हों, लेकिन उनका प्रचार 100% परिणामों के साथ प्रस्तुत किया जाता है — क्योंकि छवि, सच्चाई से ज़्यादा शक्तिशाली हो गई है।

- 2019 के आम चुनाव से पहले “मैं भी चौकीदार” अभियान ने सोशल मीडिया को पूरी तरह से घेर लिया।

जनप्रियता (Demagoguery)

डिमैगॉगरी यानी जनभावनाओं को उकसाकर लोकप्रियता हासिल करना—मोदी सरकार के राजनीतिक हथियारों में से एक है। भाषणों में भावनात्मक मुद्दों, राष्ट्रवाद, धार्मिक पहचान और ‘विरोधियों को देशद्रोही’ ठहराने जैसी बातें लगातार दोहराई जाती हैं। इससे आम जनता का ध्यान ज्वलंत मुद्दों—जैसे बेरोजगारी, महंगाई और शिक्षा—से हट जाता है और वह भावनात्मक मुद्दों में उलझ जाती है।

डेमागॉग की राजनीति: जनता को भावना से बांधो, तर्क से नहीं

डेमागॉग वह नेता होता है जो जनता के डर, गुस्से, और धार्मिक भावनाओं का उपयोग कर सत्ता हासिल करता है — और सत्ता में बने रहने के लिए उन्हें लगातार भड़काता रहता है।

मोदी जी के डेमागॉग तत्व:

- “देशद्रोही” की परिभाषा में पत्रकार, छात्र, सामाजिक कार्यकर्ता तक शामिल हैं।

- “टुकड़े-टुकड़े गैंग”, “अर्बन नक्सल” जैसे शब्द जनता के मन में भय और नफरत पैदा करने के लिए गढ़े गए।

- स्थानीय स्तर के चुनाव भी ऐसे दिखाए गए मानो वे पूरे देश के भविष्य के लिए निर्णायक हों।

इस प्रक्रिया में, वास्तविक मुद्दे गायब हो जाते हैं — जैसे बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य। ये नारे और दुश्मनों की काल्पनिक छवियाँ लोकतंत्र को खोखला कर देती हैं।

भावना बनाम तर्क

डेमागॉग (जनप्रियतानायक) वह होता है जो तर्क नहीं, भावना के सहारे राजनीति करता है — और मोदी जी इसमें पारंगत हैं।

उनकी रैलियों में बहस नहीं, भावनात्मक द्वंद्व होता है – हम बनाम वे, देशभक्त बनाम गद्दार, हिंदू बनाम बाकी सब।

- नोटबंदी जैसे फैसले नाकाम हुए, लेकिन प्रचार ने इसे ‘देशभक्ति’ बना दिया।

- सीएए-एनआरसी पर विरोध हुआ, लेकिन इसे “राष्ट्रहित में विरोध” बताया गया।

- वे विफलताओं को भी विजयी घोषणाओं में बदलने की कला जानते हैं।

पोस्ट-ट्रुथ (Post-truth)

पोस्ट-ट्रुथ युग में तथ्यों से ज़्यादा भावना मायने रखने लगती है। मोदी सरकार के दौर में यह स्पष्ट रूप से दिखी है। आंकड़ों की जादूगरी, अधूरी या तोड़ी-मरोड़ी गई जानकारियाँ, और व्हाट्सऐप के ज़रिए जनता को भ्रमित करना आम हो गया है। नोटबंदी, जीएसटी, या कोरोना महामारी जैसे मुद्दों पर ज़मीनी हकीकत को दबाकर सिर्फ़ ‘नैरेटिव’ गढ़े गए।

पोस्ट-ट्रुथ की राजनीति: झूठ की गति, सच्चाई से तेज

आज भारत “पोस्ट-ट्रुथ युग” में जी रहा है, जहां भावनाएं तथ्यों से ऊपर हैं और विश्वास, प्रमाण से ज्यादा मायने रखता है।

- बेरोजगारी चरम पर है, लेकिन सोशल मीडिया बताता है कि “भारत टेक लीडर बन रहा है”।

- महंगाई बढ़ रही है, लेकिन सरकार कहती है – “ये आत्मनिर्भरता का प्रतीक है”।

- संवैधानिक संस्थाएं कमजोर हो रही हैं, लेकिन जनता को बताया जा रहा है कि “देश बदल रहा है”।

यह वह राजनीति है जहां एक झूठ को सौ बार बोलने से वह सच्चाई लगने लगता है — और सवाल उठाना राष्ट्रद्रोह।

पोस्ट-ट्रुथ: उदाहरण

- नोटबंदी को “काले धन के खिलाफ युद्ध” बताया गया, परंतु RBI की रिपोर्ट में कहा गया कि 99% से ज़्यादा पैसा वापस आ गया।

- बेरोजगारी दर उच्चतम स्तर पर होने के बावजूद सरकार ‘रोजगार के अवसर बढ़ने’ का दावा करती रही।

- 2021 में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मौतों के वास्तविक आंकड़े छिपाए गए और “सब कंट्रोल में है” का दावा किया गया।

छद्म-विज्ञान (Pseudo-science)

विज्ञान और तर्क की जगह अंधविश्वास और झूठे वैज्ञानिक दावे सरकार समर्थकों और कभी-कभी खुद नेताओं द्वारा दिए गए हैं। उदाहरणस्वरूप, प्रधानमंत्री द्वारा “प्राचीन भारत में प्लास्टिक सर्जरी” का दावा, या कोरोना वायरस से बचाव के लिए गोमूत्र , छद्म-विज्ञान को बढ़ावा देने वाले वक्तव्यों की सूची लंबी है। यह प्रवृत्ति वैज्ञानिक सोच को नुकसान पहुंचाती है और अंधविश्वास को सामाजिक वैधता देती है।

छद्म विज्ञान (Pseudoscience): वैज्ञानिक चेतना का पतन

सबसे खतरनाक रुझान है — सरकारी संरक्षण प्राप्त छद्म विज्ञान (Pseudoscience) का प्रचार।

- मंत्री कहते हैं – प्राचीन भारत में विमान और प्लास्टिक सर्जरी थी।

- प्रधानमंत्री द्वारा कहा गया कि “गणेश जी का सिर जोड़ना प्राचीन भारत में प्लास्टिक सर्जरी का प्रमाण है”।

- त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने दावा किया कि इंटरनेट और सैटेलाइट महाभारत काल में भी थे।

- कई बीजेपी नेताओं द्वारा गोमूत्र को कोरोना का इलाज बताना, और योग व हवन से वायरस भगाने जैसे दावे।

जब वैज्ञानिक सोच को पौराणिक मान्यताओं से प्रतिस्थापित कर दिया जाए, तब यह केवल शिक्षा प्रणाली नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की सोच पर हमला है।

छद्म विज्ञान (Pseudoscience): कुछ क्रांतिकारी दावे

- “गणेश की सूंड प्लास्टिक सर्जरी का प्रमाण है।”

- “रामायण काल में पुष्पक विमान उड़ते थे।”

- “गाय का दूध सोना बनाता है।”

ये बातें एक मजाक लग सकती हैं, लेकिन जब इन्हें संसद के भीतर या सरकारी मंचों पर बोला जाता है, तब यह भारत की वैज्ञानिक चेतना का अपमान है।

यह केवल इतिहास का अपमान नहीं है — यह वैज्ञानिक सोच पर सीधा हमला है, और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के साथ धोखा भी।

झूठ का शासन: वह क़ीमत जो देश को चुकानी पड़ेगी

इस बनावटी यथार्थ की कीमत बहुत गहरी और दूरगामी है। हम अपने विवेक, स्वतंत्रता, सोचने-समझने की शक्ति और सबसे अहम — सच्चाई — को खोते जा रहे हैं।

भारत इस झूठे इकोसिस्टम की बड़ी कीमत चुका रहा है:

- ध्रुवीकरण अब सरकारी नीति बन चुका है।

- तथ्य अब मूल्यहीन हैं।

- विज्ञान पर विश्वास नहीं, संशय है।

- संविधान अब केवल समारोहों में उपयोग होने वाली पुस्तक बन गई है।

अब नागरिक से सवाल पूछने की उम्मीद नहीं होती — बल्कि तालियां बजाने की अपेक्षा होती है।

इसलिए यह ज़रूरी है कि हम इस बनावटी परदे को चीरकर उसके पीछे छिपे सच को देखें, सवाल पूछें, तर्क करें और एक जागरूक नागरिक, संवेदनशील समाज और सतर्क व्यक्ति के रूप में अपने दायित्व निभाएँ।

क्योंकि अगर सच को छिपाने की आदत पड़ गई — तो कल को जब झूठ भी मर जाएगा, हमें पता ही नहीं चलेगा।

आवश्यक है – तर्क की पुनःस्थापना

अब वक्त आ गया है कि हम फिर से तथ्य, वैज्ञानिक सोच और असहमति के लोकतांत्रिक अधिकार को अपनाएं।

यह लेख मोदी विरोधी नहीं है — यह लोकतंत्र समर्थक है।

डेमागॉग चुप्पी से फलते हैं — इसलिए बोलिए।

प्रोपेगेंडा अंधविश्वास से चलता है — इसलिए सवाल कीजिए।

छद्म विज्ञान अज्ञानता से फैलता है — इसलिए सच्चाई को खोजिए।

“सार्वजनिक झूठ के समय में, सत्य बोलना एक क्रांतिकारी कार्य है।” – जॉर्ज ऑरवेल

इन चार स्तंभों पर टिके शासन में लोकतंत्र का वास्तविक स्वरूप प्रभावित होता है। जहां प्रचार (Propaganda) सच्चाई को छिपाता है, जनप्रियता (Demagoguery) भावनाओं का व्यापार करती है, पोस्ट-ट्रुथ (Post-truth) वास्तविकता को धुंधला करता है और छद्म विज्ञान (Pseudoscience) वैज्ञानिक सोच को दबा देता है। एक जागरूक नागरिक का कर्तव्य है कि वह इन परतों को समझे और सवाल पूछना न छोड़े—क्योंकि लोकतंत्र में सवाल ही सत्ता की असली परीक्षा है।

अब समय है इस क्रांति की शुरुआत का।